こんにちは。ちゃぼP(@chabo0429)です。

EOS 80Dを手にしてから、カメラ熱が冷めやらずに、花火を撮りに行ったのはつい一昨日のこと。

http://www.omoide-soko.jp/apps/wordpress/gallery/5872

当然花火の撮影には三脚は必須のアイテムだが、これまで使っていたAmazonベーシックのトラベル三脚ではちょっと高さが足りないと常々思っていた。

【レビュー】Amazonベーシックカーボン三脚、軽量高機能で超オススメ!

コレ、最大まで縮めると30cmほどになり、重さも約1.1kgと、持ち運びにも便利。作りも結構しっかりしていて、スゴく使いやすいのだが、最大に伸ばした状態でもおよそ130cmほどの高さしかなかった。これだとカメラを据えた状態にしても、アイポジションはかなり下になってしまう。

花火撮影は、被写体がかなり動くため、どうしてもファインダーを覗きながらの撮影となるため、もう少し高さのある三脚が欲しいと思っていた。

そんなことを考えながらAmazonを覗いていたら、なんだかスゴくカッコ良くて、思わず持ち出したくなりそうな三脚たちを見つけてしまったのだ。

軽量でもしっかり撮影。悩める2つのトラベル三脚

今回三脚を選ぶポイントとして重視した点は以下の6点。

- 持ち運びを考え、重量は1.5kgまで

- 収納時40cmまで縮められること

- 最伸長150cm程度は欲しい

- 収納が簡単で、据えた際にしっかり安定すること

- 価格は3万円以内

- アルカスイス互換のクイックシューになっていること

探していたのは持ち運び前提のいわゆる「トラベル三脚」なので、運搬性を重視すれば何かが犠牲になる・・・というもの。伸長を確保したければ、どうしても縮めた際の長さが長くなるし、収納時コンパクトなものを選ぶと、あまり高さは期待できなくなる。

そんな中で、候補となったのは以下の2つ。

まず一つ目は、有名な「マンフロット」のBefreeのカーボンタイプだ。

マンフロット (2015-01-16)

売り上げランキング: 10,188

これは、以前から発売されていたアルミタイプに追加となったカーボンタイプのモデルで、なんと重さが「1.1kg」!今持っているAmazonベーシックのモデルとほぼ一緒だ。

最伸長は142cmと、150cmには若干届かないものの、これまで130cmだったのと比較すればかなり高い位置までアイポジションを持ってくることができる。

収納時も40cmまで縮まり、デザインもマンフロットらしいオシャレなデザイン。うーん、スバラシイ。

そしてもう一つ、候補となったのがVAVGUARDから発売されているVEO(ヴィオ)シリーズのカーボンタイプだ。

バンガード (2015-06-05)

売り上げランキング: 77,635

コレ、重量は1.5kgと、先ほどのマンフロットのものと比べると400g重い。だが、その分作りはガッシリしていて脚も太く、何より収納時の絶妙なギミックと、オレンジの入ったゴツいデザインが私の好み。

最伸長150cmで伸長173cmの私がこの三脚の前に立てば、ちょうど目の位置にファインダーがピッタリと来るし、収納時も40cm。これは悩む。

重さを重視して若干の高さは我慢するか、重量400g増を甘んじて受け入れて好みの物を選ぶか・・・

果たして、我が家に届いたのは、、、

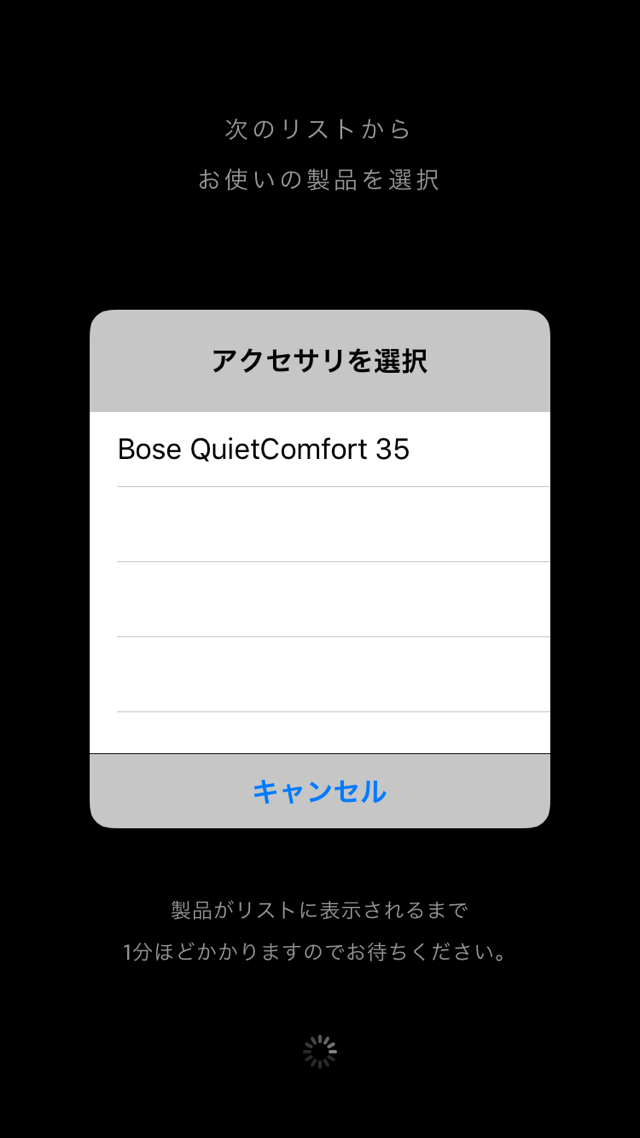

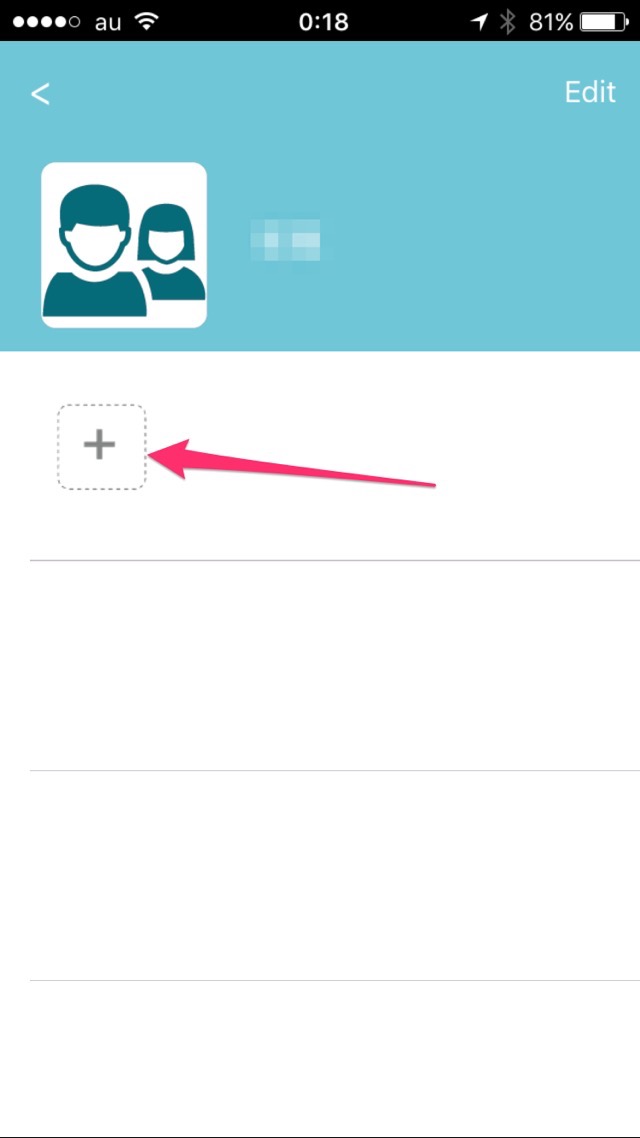

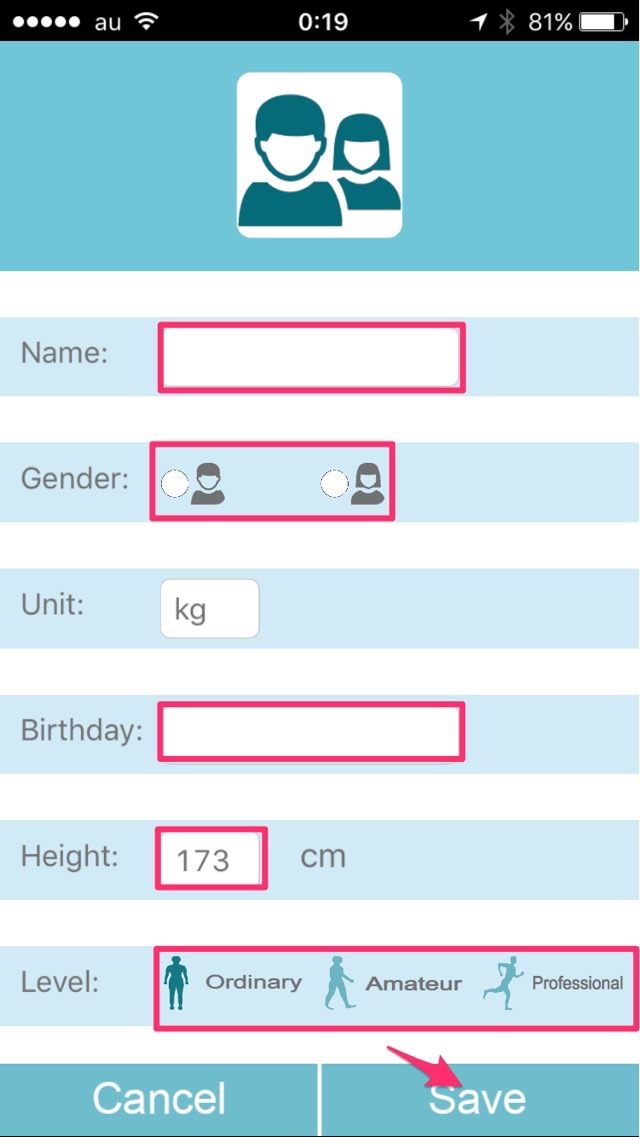

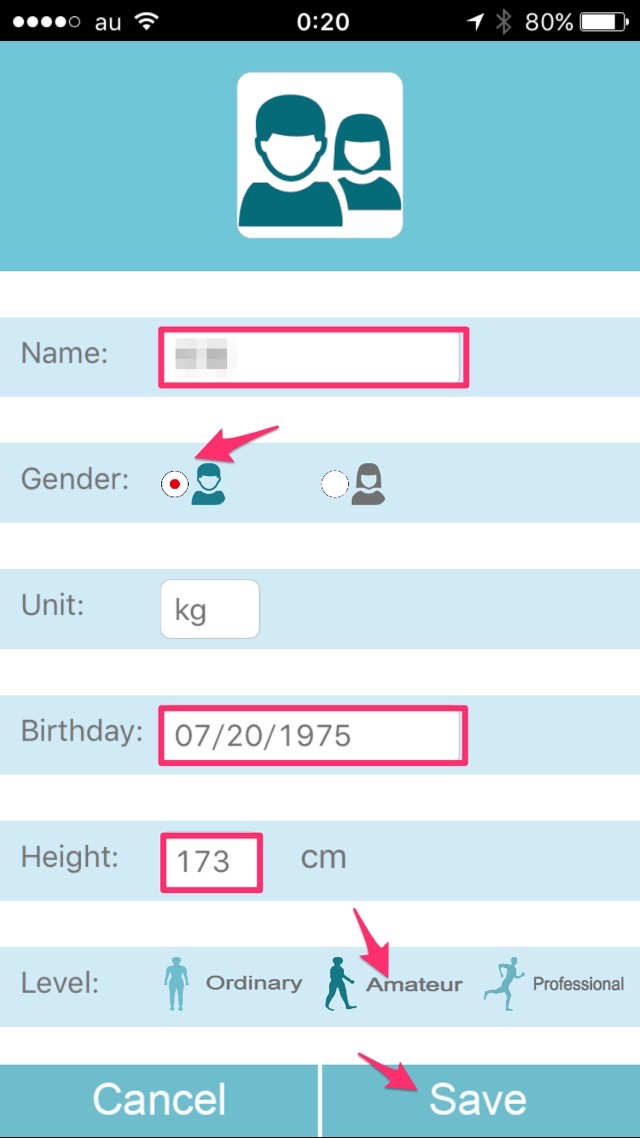

「VEO 265CB」はカーボン製で最小40cmまで縮められるトラベル三脚だ!

結局400gの重量増を受け入れて、私はVANGUARDの方を選んだ。うーん、オレンジのワンポイントカラーが入ったカーボン三脚、やっぱりカッコいい。収納時に40cmまで縮めることができて非常にコンパクト。おまけにこんなキャリングケースもついてきた。

このキャリングケースはあらかじめ三脚の形状に合わせて三角形になっており、肩にかけた際に体にフィットしてくれる。

ナイロン地の手触りの良い生地に「VEO」の文字と、アクセントカラーであるオレンジのラインがスタイリッシュな印象を与えてくれる、とても好感の持てるキャリングケースだ。

本体の方はというと、脚の一本にだけ、ラバーグリップが装着されている。コレが結構持ちやすい。

伸縮部分はネジ式ではなくロック機構タイプ。この三脚は5段タイプなので、ロックは4つだ。3段のものに比べて伸縮に手間は増えるが、脚の太さがもっとも太い部分で26mmと、トラベル三脚にしてはかなり太くなっている。

5段の脚の最下部の一番細い部分でも、ある程度の太さが確保されており、しなってブレが発生することはなさそうだ。

石突き部分は、状況に応じてゴム足とスパイクを使い分けることが可能。芝生や土の上など、柔らかい場所ではスパイクに変更したほうが安定するだろう。

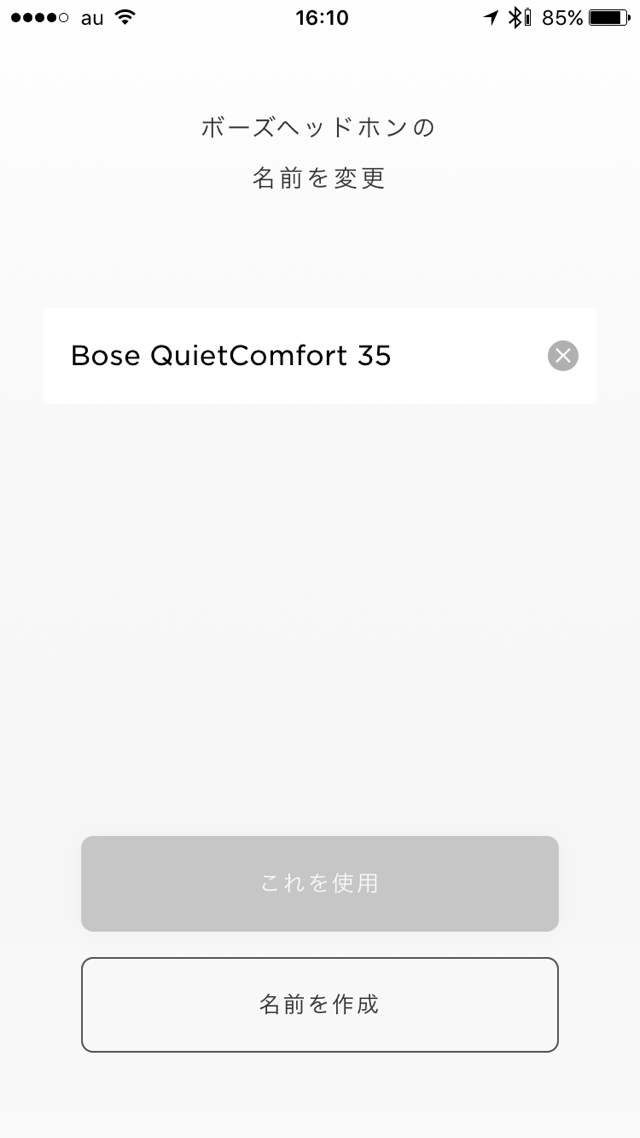

自由雲台はアルカスイス互換プレート装着が可能

VEO 265CBに搭載されている雲台は、自由雲台になっている。

水平方向の回転スケール付きボール式の自由雲台。ガタツキなどもなく、質実剛健な作りだ。

一番大きなツマミを緩めて、自由雲台部分を可動させる。微妙な締め具合で動きがスカスカにならず、構図の微調整もしやすい。

プレートを装着する台座部分には水準器を装備。上の銀色の突起が、ここを緩めた際にプレートに引っかかり、カメラが落下することを防ぐ仕掛けになっている。

プレートに装着されているカメラ固定用のネジは、標準のものはコインで締めるタイプのものだったが、私は出先で手締めできるように、ペグ付きのサードパーティー製のものに交換した。

交換したネジはこちら

SMALLRIG

売り上げランキング: 64,169

こんな感じでガッチリとカメラにプレートを固定して、三脚に装着しよう。

エレベータをいっぱいに伸ばしたもっとも高さのある状態。この状態でカメラのファインダーが大体165cmほどのところに来る。

公園の時計台も、バッチリとホールドして撮影することができた。

開脚は3段階、扱いやすいボタン式!

撮影現場での三脚の開脚は、できれば素早く行いたい。ロックを解除する仕組みはメーカーや型番によって異なるが、このVEOシリーズはボタン式。

この脚の付け根にある銀色のプッシュボタンを押して角度調節を行う。一番高い状態で20°、ボタンを1段階押し込んで脚を広げると45°(上の写真の状態)だ。

一番深くボタンを押し込んで脚を広げれば、80°まで脚を広げることができる。このボタン式のロック解除は、レバー式に比べて指を挟むこともなく、とても扱いやすいと感じた。こういった機構の工夫は慌ただしい撮影現場で急ぎセッティングする際にとても役立つだろう。

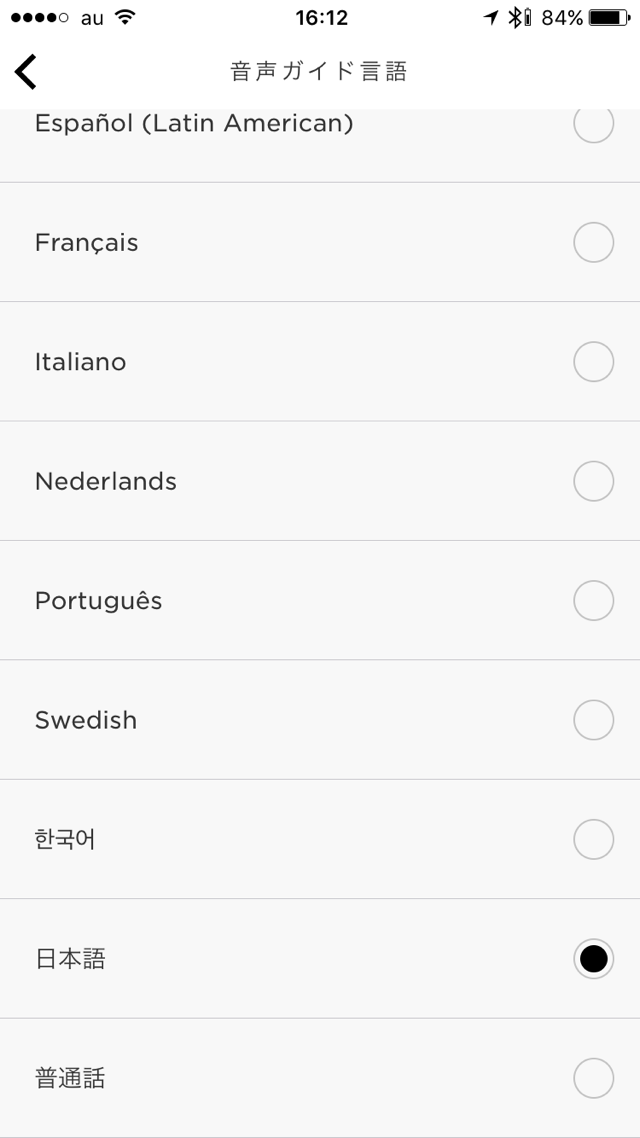

センターポール反転!このギミックは初めて見る!

さて、VANGUARD VEOシリーズの最大の特徴が「センターポール反転」だ。

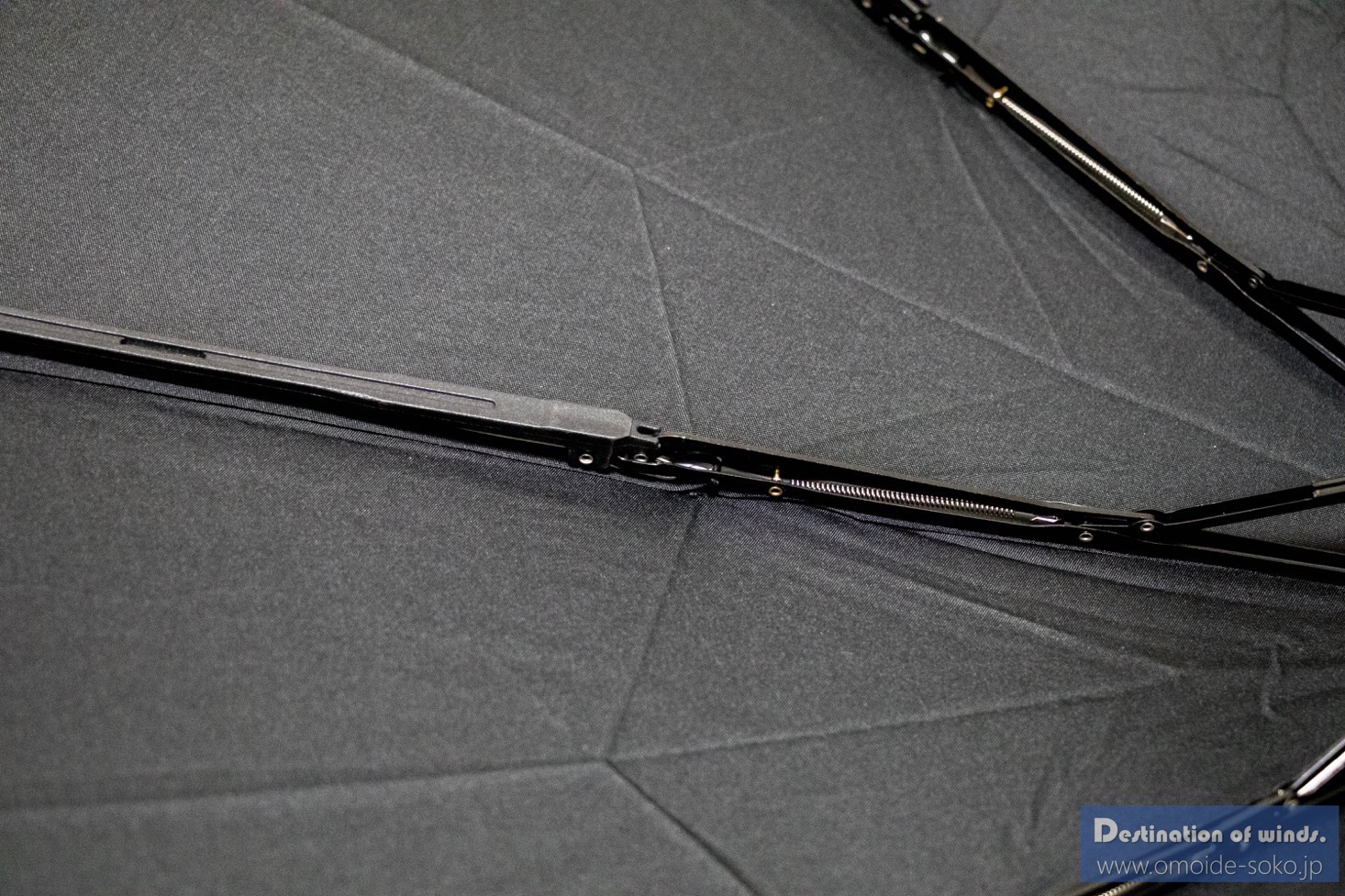

三脚を収納する際、トラベル三脚の多くが3本の脚を反転させる方式を採用している。実際、Amazonベーシックのカーボン三脚も脚の方を反転させて収納する方式だが、このVEOシリーズは逆転の発想で、センターポールの方を反転させて収納する。

まず、センターポールの下部にある金色の突起部分を押し込む。

突起を押した状態のまま、センターポール部分を一番上まで引き上げる。すると・・・

あら不思議(笑)センターポールが三脚のフレームの切り込み部分に倒れるようになっている。

これでセンターポールの反転作業終了。あとはエレベータ固定ネジを締めればOKだ。最後に伸ばした3本の脚を縮めれば良い。考えてみると3本の脚を反転させるより、飛び出たセンターポールの方を反転させるほうが合理的とも言える。まさにコロンブスの卵的な発想じゃないだろうか!

縮めた三脚を付属のキャリングケースに収納。専用品なので当然といえば当然だが、ジャストサイズに三脚が収まる。

ケースは、肩にかけるだけで気軽に持ち運ぶことが可能だ。

センターポールを取り外すことで、ローアングルにも対応

このVEOシリーズは、センターポールを取り外すことで、ローアングル撮影にも対応している。

これが付属のローアングルアダプター。センターポールを三脚本体から取り外すことで装着が可能。

先ほどのセンターポールにある金色の突起部分を、反転時よりもより深く押しこむ。イメージとしては、爪の先でグイッと押しこむ感じ。

すると、先端のプラスチック製のキャップが外れる。

この状態でセンターポールを上に引き抜く。

ローアングル撮影を行うには、それぞれの脚を80°開脚した状態にしておく。

次に、ローアングルアダプターをカメラの三脚穴に装着する。ここはクイックリリースプレートが使えないので注意だ。

最後に、センターポールを抜いた開いた穴の部分にはめ込む。これで完成だ。

ちなみに、ローアングル撮影は、アダプターに直接固定されてしまう状態になるために角度や向きなどは一切調整ができない。

上下の角度は脚の角度を調整する、向きは三脚自体を回転させるなどしてアングルを調整しよう。

さいごに。

今回の三脚のリプレイスに際しては、かなり迷った上での購入となった。というかこんなに悩んだのは久しぶりというくらい迷った(笑)

トラベル三脚のカテゴリは各メーカーともに力を入れていて、重さや縮長、段数やギミックなども多岐にわたっていて、自分の写真撮影にスタイルを色々と想像しながら、なかなか「コレだ!」という結論が出しにくかった。

というのも、家の中専用であれば、それほど重さに拘る必要もないし、逆に軽さを再優先にするのであれば、それほど高さに拘る必要もない。

高さも欲しいし軽さも欲しい、それでいて取り扱いもし易いほうが・・・ととても欲張りな要求の中で出した結論が、私の場合はVANGUARDのVEOだった。

そんな中、最後まで迷ったのはやっぱりマンフロットの三脚。Befreeのカーボンモデルは、かなり割りきった仕様であるとはいえ、持ち運びを考えると抜群の軽さで、VEOを購入した今でも魅力的に映る。

ただ、基本的に私の移動手段は車によるものが多いことと、アイポジションの高さはどうしても欲しかった、というのが決め手となり、結果的にVEOを購入して正解だったと思っている。

これが、例えば山登りが多い人や、被写体移動があまり多くない風景などの撮影が多い人であれば、重量が軽く、最伸長が若干低いBefreeの方がベスト、という場合も想定できる。

三脚選びというのは非常に奥が深くて、まさに撮影の「脚」となってくれる相棒であるだけに、じっくりと自分に合った三脚を選んで欲しいと思うし、この記事がその一助となれば幸いだ。

![SMALLRIG クイックリリースカメラ固定ネジ 1/4インチ カメラ ネジ カメラアクセサリー 一眼レフ 撮影機材 -838 [並行輸入品]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31r9dI%2B7I2L._SL160_.jpg)

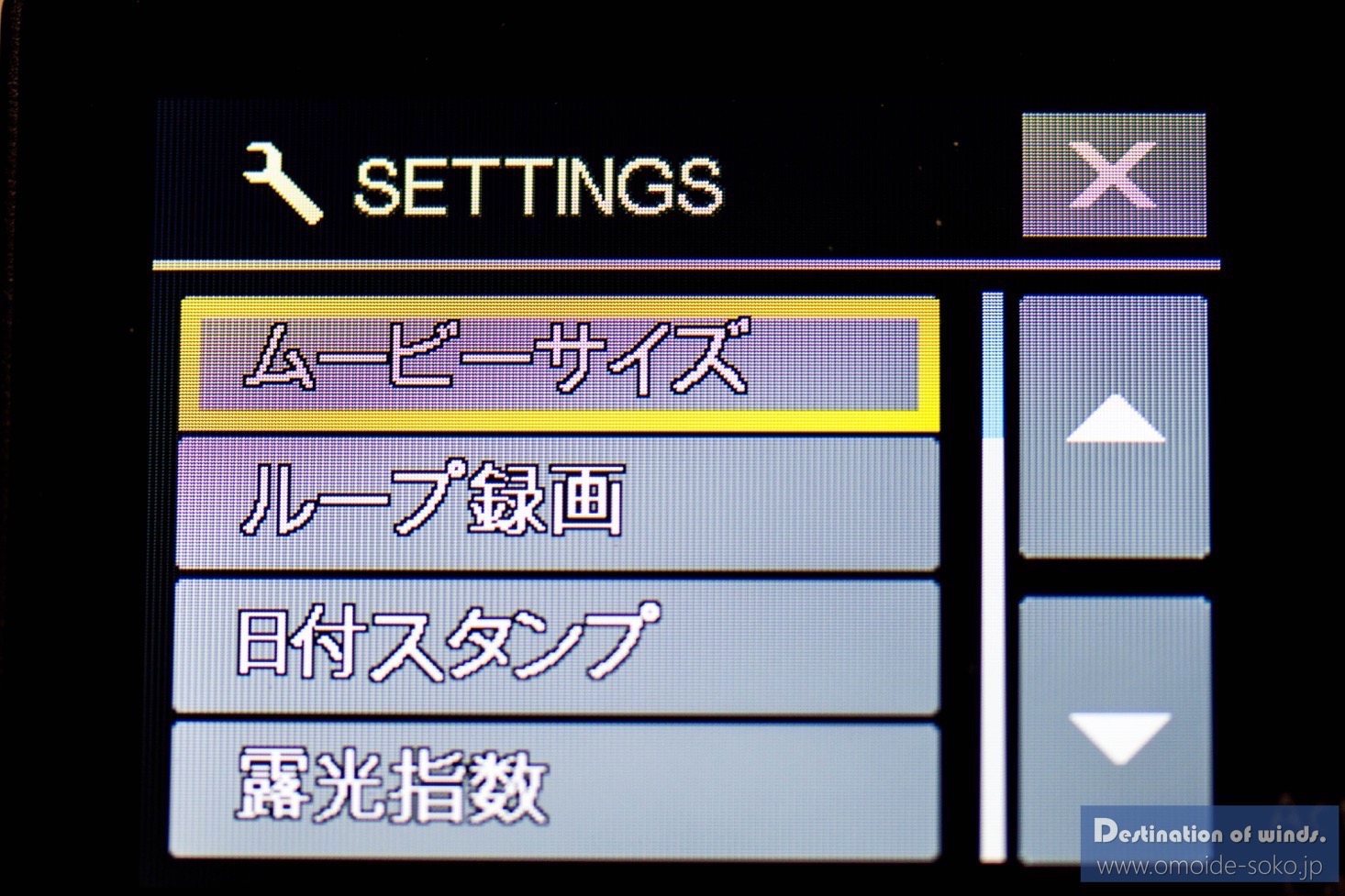

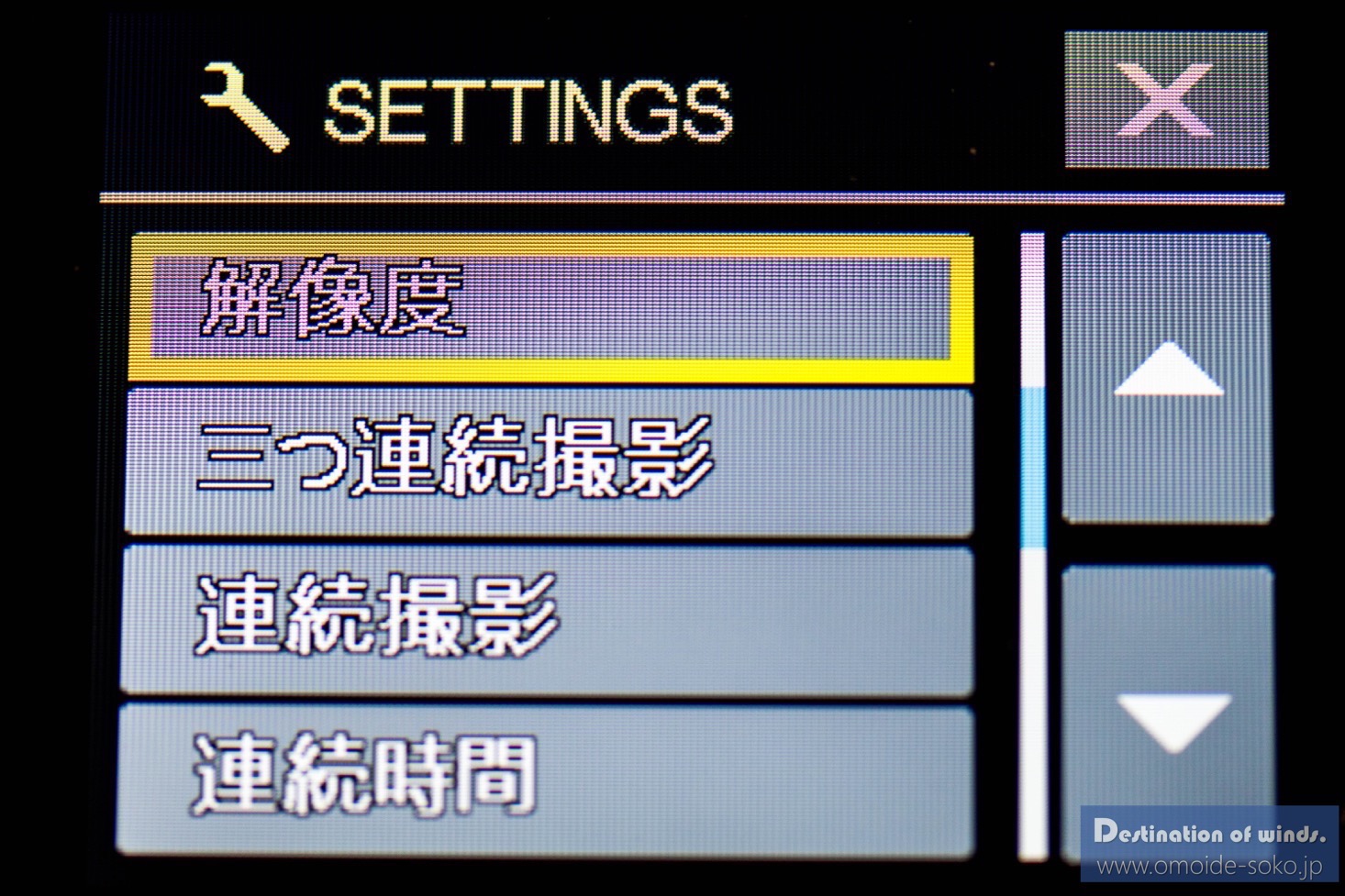

![MUSON(ムソン) [メーカー直販/1年保証付] アクションカメラ 1080PフルHD高画質 30m防水 スポーツカメラ Wi-Fi搭載 ウェアラブルカメラ 防犯カメラ ドライブレコーダーとしても利用可能 C1 ブラック](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51CIqs92H4L._SL160_.jpg)

![Bluetoothヘッドフォン QY8 [QY7の進化版] iClever CSR Bluetooth 4.1 ワイヤレススポーツヘッドフォン ハンズフリー通話ヘッドセット マイク内臓 CVC 6.0ノイズキャンセリング apt-Xテクノロジーをサポートする高音質のステレオサウンド iPhone 6s 6s plus Galaxy S6 S5やAndroidスマートフォンなどのデバイスに適用[ブラック]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/415CNfjNrYL._SL160_.jpg)